编者按: 习近平总书记指出:“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起宏大的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。”中国照明学会高度重视科普工作,深入贯彻落实《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》《中国科协科普发展规划(2021—2025年)》,按照中国科协科普工作有关要求,持续加强学会科普能力建设。 为普及照明知识,弘扬科学精神,推动学术资源科普化和科技成果快速转化,助力营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围,中国照明学会决定在学会官网(www.cies.ac.cn)和微信公众号(CIES1987)开设“科普专栏”,向社会提供科学、权威、专业的照明科普内容,打造具有知识性、专业性和服务性的科普平台。 中国照明学会科普专栏以“弘扬科学精神,激发创新活力”为理念,将涵盖照明领域前沿科技、健康生活、实用技术、趣味知识和相关资讯等内容。热烈欢迎照明领域科学家、企业家、设计师和广大科技工作者积极参与科普工作,为“科普专栏”提供照明科普作品。作品请发送至学会邮箱:cies19870601@163.com。投稿过程中若有疑问,可联系中国照明学会秘书处(联系人:朱思贤,电话:010-65812194)。 中国照明学会科普专栏第12期邀请南京传媒学院戏剧影视学院陈静远撰写了题为《沉浸式文旅艺术中的光影技术革新》的科普文章。陈静远,文旅演艺设计师、制作人,中国照明学会会员,任教于南京传媒学院戏剧影视学院。主持创意方案《梦境九龙潭》行浸式光影夜游、《梦回汀州》行浸式光影夜游、《后港年华》沉浸式文旅夜游。制作大型歌剧、舞剧、话剧二十余部,执行大型演出百余场,设计作品入选2020年国际舞台美术院校教学成果展、2021年第四届中国舞台美术展、2022江苏省舞台美术成果展。2024年参与北京市社会科学基金规划项目《北京革命文物保护与红色文化叙事传播研究》。

沉浸式文旅艺术中的光影技术革新

在过去传统景区文旅项目中,光影技术使用通常局限于景观亮化、演区照明、信息可视的辅助性角色与分割化功能。然而,随着大众文化需求提高、数字技术以及集成系统的爆发式迭代,催生了其本质性变革——数字化、多维化、联觉化的光影技术正深度重构沉浸式文旅艺术的叙事语言与空间体验。它已超越传统舞台美术和展陈装饰的范畴,从边缘性的视觉工具跃升为核心媒介,承载起叙事建构、情感激发与文化转译的重任。伴随技术的持续演进,光影技术在沉浸式艺术创作中正在发生功能与定位的三重转向。

1. 介质性转向:由从属工具到叙事主体

光影脱离从属地位,成为独立的叙事语言,使抽象文化理念获得物质性表达,构成故事演绎的核心驱动力。扬州中国大运河博物馆的沙飞船沉浸式体验空间就为游客提供了登船巡游运河沿岸城市的独特体验,19台4K投影仪融合的异形环幕投影与实体船身周围6台2K投影仪组成投射在纱网的模拟水面相结合,交织出超过3个IMAX标准巨幕的光影空间,成功打造出一个流动的水中画卷。观众行走甲板之上,光影在“水流”、甲板、两岸景致上流淌变幻,将历史典故、民俗非遗具象化为动态影像,大运河的沿岸传奇生动展开。水域、船身所代表的物理空间与运河故事所映射的光影叙事紧密咬合,光影对空间的铺陈成为了承载文化记忆、提供沉浸体验的核心载体。

2. 空间性转向:由二维平面到多维场域

随着3D Mapping、投影融合、智能交互、中控系统的技术迭代,投影的对象边界突破尺寸限制、数量限制、协同限制,同时向建筑、山体、水面、水幕等载体延伸,构建包裹式叙事环境,光影与地理空间共生。全域投影系统与空间定位技术结合,空间成为可交互的叙事机体。夜游项目《梦境·九龙潭》融合了泰宁世界自然遗产九龙潭景区“湖、溪、山、谷、岩、峰、沟”的精华,以文化为精神脉络,以山水作空间肌理,借助灯光艺术、全息投影与互动新媒体,使九龙潭独有的水上丹霞、岩石洞穴等原生地貌被赋予新生。游客由此化身自然舞台的参与者,亲抚山水,共舞光影,漫游于多维深邃的光影幻境。

3. 感知性转向:由视觉接收到多感联动

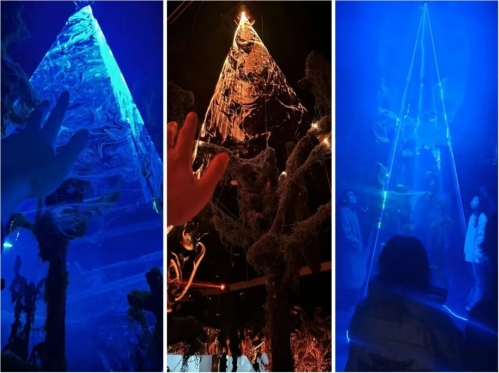

当大脑视觉皮层接收特定光影信号时,会激活跨感官关联区域,如颞叶、岛叶,当光影与声效、气味、触感联动,就会形成具有叠加效应的多感官叙事矩阵。在位于北京798的沉浸艺术典藏博物馆“悟空之境:沉浸艺术生态实验展”中,沉浸光影秀《觉》以镜面空间为基础,运用三星堆神树的造型意向装置与激光灯光秀、香氛雾气相结合,充分展示联觉创作在赋能文物美学与科技演艺的深度融合的新途径。计算机控制软件将激光器与音频、DMX照明等组合到中央控制系统。 在营造雷电雨雾时,伴随强烈的光束频闪与雷电形状激光投射,5.1声道音响配合播放出扑面而来的暴风雨音效,烟机喷出特制香氛烟雾;或是表现山间日出时,辅以悠远的虫鸣与隐约的花草香气,激光波形从冷色微亮逐步加大照度模拟日出过程。这种多感官协同的联觉刺激极大地强化了情境叙事的代入感与情感冲击力,即使无具象画面,也可使抽象的情感和氛围变得可观看、可聆听、可嗅闻、可感受。

不断突破技术桎梏的光影艺术已经成为了沉浸式文旅领域中塑造叙事逻辑、延展感知边界、激发深层情感、传递文化精神的元语言,也是让观众体验时空幻觉、领略传奇演绎、感知文化深度的核心载体与关键锁钥,但在纷繁的技术迭代潮流中如何守住创作初心、突破技术炫技的泥淖,真正实现文化根植、叙事协同、感知平衡,将会是一个长久而具有挑战性的攻关课题。

策划制作

作者丨陈静远 南京传媒学院戏剧影视学院

审核丨中国照明学会学术工作委员会、中国照明学会专家工作委员会

出品丨中国照明学会