编者按: 习近平总书记指出:“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起宏大的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。”中国照明学会高度重视科普工作,深入贯彻落实《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》《中国科协科普发展规划(2021—2025年)》,按照中国科协科普工作有关要求,持续加强学会科普能力建设。 为普及照明知识,弘扬科学精神,推动学术资源科普化和科技成果快速转化,助力营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围,中国照明学会决定在学会官网(www.cies.ac.cn)和微信公众号(CIES1987)开设“科普专栏”,向社会提供科学、权威、专业的照明科普内容,打造具有知识性、专业性和服务性的科普平台。 中国照明学会科普专栏以“弘扬科学精神,激发创新活力”为理念,将涵盖照明领域前沿科技、健康生活、实用技术、趣味知识和相关资讯等内容。热烈欢迎照明领域科学家、企业家、设计师和广大科技工作者积极参与科普工作,为“科普专栏”提供照明科普作品。作品请发送至学会邮箱:cies19870601@163.com。投稿过程中若有疑问,可联系中国照明学会秘书处(联系人:朱思贤,电话:010-65812194)。 中国照明学会科普专栏第9期邀请河海大学夏岭老师撰写了题为《告别昏暗,如何打造明亮空间?》的科普文章。夏岭,博士,副教授,江苏省双创人才,河海大学大禹学者。分别于2009年和2012年获得东南大学电子科学与工程学院学士和硕士学位,于2016年获荷兰代尔夫特理工大学博士学位,现任河海大学人工智能与自动化学院人-机-环境复杂系统与智能交互研究所所长。长期从事与照明相关的视觉感知、人因工程以及健康照明基于视觉感知的评测机制和测量方法研究。突出贡献包括提出了“光场感知”与“光场测量”的概念,突破了传统照明质量评估中只关注光源特性或环境中某一点、某个面上照度或亮度的局限,并开展照明光场的数学描述、人因感知、可视化、测量方法及测量工具开发、调控等系列研究工作。以第一作者身份在Lighting Research & Technology和LEUKOS上发表论文10余篇,由The Society of Light and Lighting 授予Walsh Weston Award奖项。截止目前,已主持国家自然科学基金青年及面上项目,江苏省自然科学基金青年项目,博士后面上基金,江苏省人才计划等多个项目。长期面向中小学生开展《光与视觉健康》科普公益讲座。

告别昏暗,如何打造明亮空间?

一、引言

室内空间是人们日常生活中停留时间最长的场所。科学合理的室内照明设计是营造健康舒适生活与工作环境的关键[1]。近几十年来,随着科技的进步和工作方式的转变,室内空间的视觉作业平面已从伏案写作、手工劳作的水平方向逐步扩展至自发光屏幕所在的垂直方向,人们的视觉需求亦由水平工作面拓展至全空间的视觉体验。其中,空间明亮程度是人们对光环境品质最直观的感受,直接影响着用户对光环境的主观评价和使用体验。国际照明标准词汇CIE (International Commission on Illumination)中定义“空间明亮度”为当观察者在空间中或空间占据了观察者大部分视野时,观察者对空间被照亮程度的主观感受,参见2021. E-ILV, 17-22-060 Spatial brightness。研究表明,室内环境的视觉舒适性、教室光环境的视觉健康以及室外出行的安全性均与空间明亮度密切相关:视觉感受明亮的空间整体评测舒适性更高,为人们偏爱;均匀且明亮的教室光环境有助于缓解视觉疲劳;较为明亮的室外空间为人们提供充足的安全感。

然而,光源发光强度只是影响空间明亮度的一个因素,光线一旦从光源出射,便和周围的空间与物体进行多次反射与折射,这种相互作用形成了照明光场[2,3]。因此,空间明亮度是发光体和空间共同作用的结果。在现代照明设计中,灯具种类繁多,从射灯、筒灯、吸顶灯、灯带、吊灯、壁灯到台灯、落地灯等,眼花缭乱。但令人困惑的是,有时即便安装了多种灯具,整个空间并没有达到预期明亮的感觉。特别是在当下较为流行的“无主灯”照明设计手法中,“不够亮”已经成为客户最常抱怨的问题。本文将深入探讨这一常见问题的根源,并为你提供切实可行的解决方案,帮助你轻松打造一个明亮舒适的室内空间。

二、空间明亮度如何度量?

早在1994年,来自飞利浦照明教育与研究中心的Loe等人[4]就提出用40°水平环带平均亮度对数作为度量视觉亮度的方法,记为L(av,B40)。2008年,由松下电工的Iwai和Iguchi等人[5]提出了另一种基于视野内亮度几何平均的空间明亮度计量方法Feu,相比于L(av,B40),Feu把视野限制在水平方向100°和垂直方向85°的中心视野内,同时去除了大于1000cd/m2的亮度区域贡献。L(av,B40)和Feu这两个指标是基于亮度测量的,在2010年,新西兰照明领域终身成就奖获得者Cuttle教授[6,7,8]提出了另一个与照度相关的度量指标MRSE(Mean room surface exitance),并指出空间明亮度应该反映用户有机会在空间内环顾后留下的对空间被照亮程度的总体印象,与观察位置、视野和视线方向无关,因此,MRSE也被认为是度量空间明亮度较为客观的指标[9,10,11]。在计算时,MRSE实际度量的是间接光通量的影响,因此需要去除从光源直射的光通量贡献,该操作和Feu指标中滤除1000cd/m2的亮度区域做法一致。这是因为亮度过高的直射光容易引起眩光,不但会引起视觉不适而且容易造成“灯下黑”的现象,并且在直射光被物体或墙面反射成为间接光之前对空间明亮度感觉的营造贡献甚微,就像在浩瀚的宇宙,虽然拥有无数发光的恒星,但由于缺乏大气层对光线的反射,仍然让人感觉漆黑一片。

MRSE的简易计算公式如下[8],

其中,ΔA表示无穷小的房间面元,EΔA(d)为房间面元ΔA上接收到的直接照度,ρΔA是该面元的反射率,直接光通过反射成为间接光。从MRSE的计算公式中可以得到提高空间明亮度的启示:关键在于把足够多的光洒向可以反射光的表面,并且提高空间表面的反射率,而无限调亮光源并非是最经济有效的解决方案。

三、提高空间明亮度的具体措施有哪些?

A. 提高墙面、地面及家具表面反射率

在日常家居环境中,浅色调(如白色、米色)相较于深色调(如棕色,黑色)具有更高的反射效率。当接收到相同的直射光通量时,浅色表面能够产生更多的一次、二次乃至多次反射,从而显著增加间接光的分布。这种高反射特性不仅能够提高空间表面的亮度,还能使用户眼部接收到更多的间接光[12],从而提升整个空间的明亮程度感觉。此外,高反射率还能有效扩散光线,减少阴影和暗角形成,使空间在视觉上显得更加宽敞和通透。

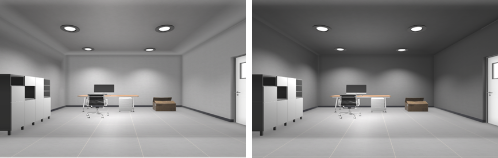

图1 (a)墙壁反射率较高的设置 (b)墙壁反射率较低的设置

B. 优化灯具的配光选择与空间布局

在实际照明场景中,灯具在空间中的布局会直接影响照明的效果和空间明亮度感知。尤其是在无主灯设计中,筒灯、射灯、轨道灯具被大量使用。为了提升空间整体亮度,需要合理安排灯具的安装间距和离墙距离,确保光线能够投射到具有较高反射率的表面(如浅色墙面或天花、具有高反射率的家具),从而通过反射产生更多的间接光。

在灯具安装孔位已经固定的前提下,可以选择可调角度灯具或具有更大出光角度的灯具。然而,在调整过程中,需要避免局部区域过亮或产生严重眩光的问题,确保在提亮空间明亮度的同时避免出现视觉不舒适。

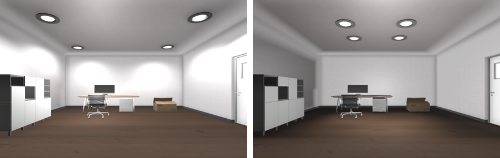

图2 (a)光源位于周边的布局方案 (b)光源位于中央的布局方案

C. 巧用光源制造空间漫反射

在大多数室内场景中,顶面和墙面通常采用浅色设计,通过巧妙搭配光源并利用顶面与墙面的大面积反射,可以显著增加间接光通量。例如,隐藏式灯带不仅能够营造氛围,还能通过漫反射的方式均匀照亮天花或者墙面,从而有效提升空间明亮程度。然而,在安装灯带时,需要控制好距离墙面或顶面的距离、安装方式以及投射角度,避免出现明显的明暗分界或局部过亮现象。

在室内照明设计中,偏光洗墙灯条和具备偏光功能的射灯同样能够实现洗亮墙面的效果。特别是具有可调角度功能的偏光洗墙灯条,可以根据离墙距离灵活调节光线的出射角度,从而优化洗墙的均匀性。此外,在不更换灯具的前提下,可以通过加装偏光膜来调整灯具光强分布实现洗墙效果,比如在走廊这种狭长空间,视觉上可以使走廊更加明亮开阔。

在使用悬吊灯具的场合,可以增加灯具向上出光的比例,利用顶面天花的漫反射作用为空间提供间接光。这种方法不仅能够提升空间的明亮度,还能在视觉上增加空间高度,特别适用于教室,办公室等需要功能性照明的场所。

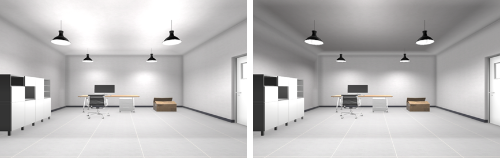

图3 (a)带有向上出光的吊灯方案 (b)无向上出光的吊灯方案

四、总结

在实际照明设计中,空间明亮度是用户对室内光环境最直接的视觉体验,也是衡量优质照明的核心评价指标。在此基础上,通过作业照明确保视觉任务高效完成,利用重点照明突出空间中的视觉焦点,借助光照柔和度营造光影变化[13,14],同时结合间接照明、低位照明和华彩照明等多种手法,塑造出空间氛围和视觉层次。照明设计作为一项多维度的综合性任务,需要统筹考虑空间功能、墙面材质、灯具类型以及用户偏好等多重因素,以实现功能性、美观性与舒适性的完美平衡。

参考文献:

1. 郝洛西,曹亦潇,崔哲,等.光与健康的研究动态与应用展望[J].照明工程学报,2017,28(06):1-15+23.

2. Xia, L., S.C. Pont, and I. Heynderickx, Effects of scene content and layout on the perceived light direction in 3D spaces. Journal of Vision, 2016. 16(10):p. 1-13

3. 夏岭 等., 全景照度理论及其测量模拟. 光学学报, 2021. 41(5): p. 0512002.

4. Loe L, Mansfield KP, Rowlands E. Appearance of lit environment and its relevance in lighting design: Experimental study. International Journal of Lighting Research and Technology. 1994;26(3):119-133.

5. Iwai, W.; Iguchi, M. New Lighting Evaluation Techniques for Comfortable Lighting Spaces Using Sensation-of-Room-Brightness Index “Feu.” Matsushita technical journal 2008, 53 (2), 132–134.

6. Cuttle, C., Towards the third stage of the lighting profession. Lighting Research and Technology, 2010. 42(1): p. 73-93.

7. Cuttle, C., A new direction for general lighting practice. Lighting Research & Technology, 2013. 45(1): p. 22-39.

8. Cuttle, C., A fresh approach to interior lighting design: The design objective–direct flux procedure. Lighting Research & Technology, 2018. 50(8): p. 1142-1163.\

9. Duff, J., K. Kelly, and C. Cuttle, Spatial brightness, horizontal illuminance and mean room surface exitance in a lighting booth. Lighting Research and Technology, 2017.49(1): p. 5-15.

10. Duff, J., G. Antonutto, and S. Torres, On the calculation and measurement of mean room surface exitance. Lighting Research & Technology, 2015. 48(3): p. 405-408.

11. Durante A, Kelly K. Investigating mean room surface exitance values for office lighting. Lighting Research & Technology. 2022;54(7):657-673.

12. 胡治国,戴奇.空间视亮度模型和实验评价量化方法[J].照明工程学报,2020,31(06):9-20.

13. Ling Xia, Sylvia C. Pont & Ingrid Heynderickx, Light diffuseness metric, Part 2: describing, measuring and visualizing the light flow and diffuseness in 3D spaces, Lighting Research & Technology , 2017,Vol. 49(4): p.428-445.

14. Ling Xia, Sylvia C. Pont & Ingrid Heynderickx, Light diffuseness metric, Part 1: theory, Lighting Research & Technology, 2017,Vol. 49(4): p. 411-427.

策划制作

作者丨夏岭 河海大学

审核丨中国照明学会学术工作委员会、中国照明学会专家工作委员会

出品丨中国照明学会